Cento vite in una: l’avventura di Edoardo Riboli

A 75 anni dalla scomparsa, il ricordo di un imprenditore - e filantropo - che ha trasformato la sanità genovese

News

“Domani entrerà in funzione la moderna casa di cura «Villa Montallegro» che, come è stato recentemente reso noto, è stata ufficialmente inaugurata dalle autorità nei giorni scorsi. La nuova casa di cura è attrezzata per il ricovero di ammalati abbisognevoli soprattutto di cure chirurgiche, ginecologiche, ostetriche, traumatologiche e ortopediche, urologiche, otorinolaringoiatriche, oculistiche e radiologiche. L’apparecchiatura per questo tipo di ammalati è tra le più moderne che la scienza medica possa oggi offrire e le stanze sono dotate di tutti quei servizi, dal telefono alla radio, all’aria condizionata, richiesti per un confortevole soggiorno”.

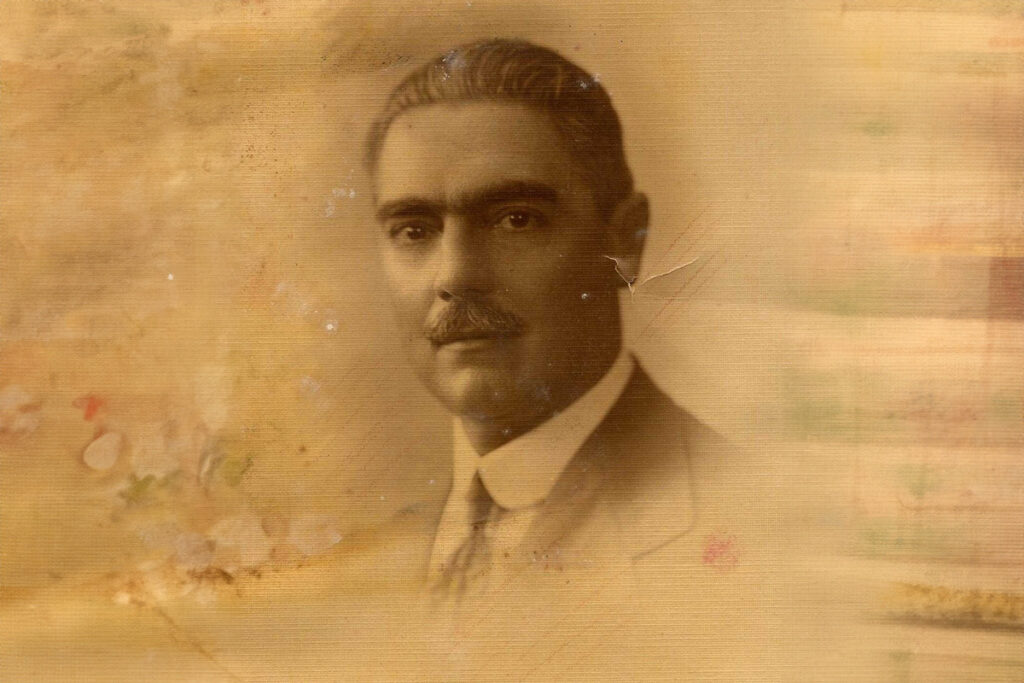

Così i quotidiani genovesi annunciarono, all’inizio del gennaio 1952, l’avvio dell’attività di Montallegro. L’uomo che aveva immaginato la struttura nei minimi dettagli e convinto imprenditori e medici a sostenerlo in questa impresa, era morto due anni prima, il 27 febbraio 1950. Era Giovanni Battista Edoardo Amedeo Riboli, di cui oggi si celebrano i 75 anni dalla scomparsa. Fu una vita da film, la sua, o meglio, cento vite in una vita sola.

Nato in via Portici, a Lavagna, il 12 maggio 1875 (quest’anno si celebrano anche i 150 anni dalla sua nascita), figlio dell’ebanista Antonio e di Maria Geronima Zappettini, come molti fu costretto a prendere la via del mare, per emigrare oltreoceano. Accadde nel 1894, alla morte del padre. Edoardo G.B. Riboli scelse il Venezuela, dove la presenza ligure aveva già ottenuto successi economici e sociali dall’inizio dell’Ottocento. Fu convinto da uno dei titolari della Bisagno, Oliva & Compañia, fondata dal chiavarese Bruno Lagomaggiore nel 1854 a Maracaibo, capitale dell’estado Zulia, una ditta specializzata nell’esportazione di caffè e nell’importazione di prodotti dall’Europa.

Riboli iniziò dal basso: teneva i contatti con i piccoli centri sparsi nei “llanos” o nelle regioni andine, spingendosi fino in Colombia, per verificare le produzioni delle piantagioni e rifornire le fattorie dei prodotti importati, affrontando viaggi a cavallo lunghi settimane. Neppure la febbre gialla lo fermò. In circa dieci anni di lavoro intenso, divenne socio e poi titolare dell’azienda che, nel 1905, cambiò nome in Riboli & Compañia e, vent’anni dopo, in Riboli, Abbo & Compañia. Si trattava di un grande emporio (l’Almacén Italiano) – con sedi per la vendita al dettaglio e all’ingrosso – e soprattutto di un ufficio import-export e attività finanziarie. Esportava caffè, cacao, cotone, prodotti dell’allevamento, delle foreste e delle miniere; importava farina, burro, cappelli Borsalino, liquori e macchinari dagli Stati Uniti. Era anche agente della Navigazione Generale Italiana e corrispondente della National City Bank di New York e del Banco Holandes de las Indias Occidentales. Una divisione si occupava di edilizia e l’altra gestiva una piccola flotta di traghetti.

Nel 1936 Riboli cedette la maggioranza delle quote e si trasferì definitivamente in Italia, dove già da oltre un decennio trascorreva sei mesi all’anno. Qui investì in immobili e si dedicò ad attività filantropiche, soprattutto a Lavagna, finanziando strutture di assistenza e restauri della basilica di Santo Stefano e della chiesa di Nostra Signora del Carmine. Di grande rilievo fu il suo contributo all’ampliamento dell’ospedale inaugurato nel 1902 e all’acquisizione di apparecchiature operatorie e radiologiche. Un impegno tale che il 25 settembre 1967 la struttura sanitaria gli venne dedicata (oggi denominata Ospedali riuniti Leonardi e Riboli).

La sua ultima avventura fu proprio la nascita di Montallegro, che non poté vedere compiuta. Il compito di concludere quanto aveva iniziato toccò alla moglie Maria Parilli.

Con Riccardo Berti Riboli, specialista in oftalmologia e nipote di Edoardo Riboli, ricordiamo la figura del nonno.

– Quali sono i ricordi tramandati in famiglia sulla figura di suo nonno?

– Quali sono i ricordi tramandati in famiglia sulla figura di suo nonno?

«Mio padre, Roberto, mi ha trasmesso l’immagine di un uomo dolce e sensibile. Una sensibilità che dimostrò, una volta rientrato in Italia, con l’impegno per ottenere un regio decreto per cui i figli potessero portare sia il cognome originario Berti – Maria Parilla sposò infatti in seconde nozze Edoardo, dopo che rimase vedova, con due figli piccoli – sia il suo: un segno di enorme affetto. Oltre a questa sensibilità, dai racconti di papà emergeva la figura di persona integerrima e determinata, il vero padre di famiglia».

– C’è qualche aneddoto particolare che le è stato raccontato?

«Sì, mio padre mi raccontava spesso di quando chiese a suo padre, mio nonno, perché portasse scarpe un po’ usurate. La risposta fu: ‘Roberto, io alla tua età ero in maniche di camicia nella giungla venezuelana, cercando di costruire un’impresa e una fortuna’. Una lezione di vita, a detta di mio padre, che lo spinse a non tirarsi mai indietro di fronte al lavoro».

– Com’è nata la spinta di Edoardo verso il mondo della sanità?

«La sua spinta nasce dall’affetto per i suoi due figli, entrambi medici. Purtroppo, mio nonno morì prima dell’inaugurazione. L’idea era quella di creare una struttura all’avanguardia. Montallegro, infatti, era un centro all’avanguardia terapeutica, ospitava la famosa bomba al cobalto, uno dei primi trattamenti antitumorali, vantava i migliori professionisti ed era attenta, fin dal primo giorno, alla cura di ogni dettaglio. Tutti elementi piuttosto rari nelle strutture private del tempo».

– Una lungimiranza imprenditoriale che stupisce.

«È la capacità di guardare oltre il proprio tempo e di inventare qualcosa di nuovo. L’intuizione è nata dai figli medici, che hanno proposto l’idea. Ma non era scontato che il finanziatore, in questo caso il nonno, ci credesse e investisse. La sua forza è stata proprio questa: credere nel progetto e portarlo avanti».

– Qual è l’aspetto più importante dell’eredità di Edoardo oggi?

«Non avendolo conosciuto di persona, spero, a nome mio e di Francesco, di aver ereditato una parte della sua lungimiranza. Gli insegnamenti tramandati in famiglia sono i valori su cui abbiamo fondato il nostro modo di affrontare la professione e l’attività imprenditoriale. Sono contento di vedere in mio cugino Francesco una sorta di uomo dei primi del ‘900, con principi ben saldi. Mentre io, nello svolgimento della professione, non ho mai promesso cose che non sarei stato in grado di realizzare».

– Montallegro oggi è avanguardia, innovazione e cura del paziente. Tre aspetti di cui Edoardo sarebbe orgoglioso.

«Lo spero vivamente. Che la sua creatura sia sopravvissuta e si sia evoluta è un segnale forte. Montallegro compete con se stessa per migliorarsi, superando i propri limiti, ed è questo che la rende un punto di riferimento. Credo che mio nonno, se potesse vederci, ne sarebbe fiero. Al di là dei risultati, c’è una correttezza di fondo che guida il nostro operato: non vendiamo la luna, ma ogni giorno in Montallegro lavoriamo per offrire il miglior servizio possibile a ciascun paziente».