Esami cardiologici, quando e quali fare?

Dall'elettrocardiogramma alla cardioTC: una panoramica sui diversi esami disponibili per la valutazione della salute del cuore

Cuore al centroNews

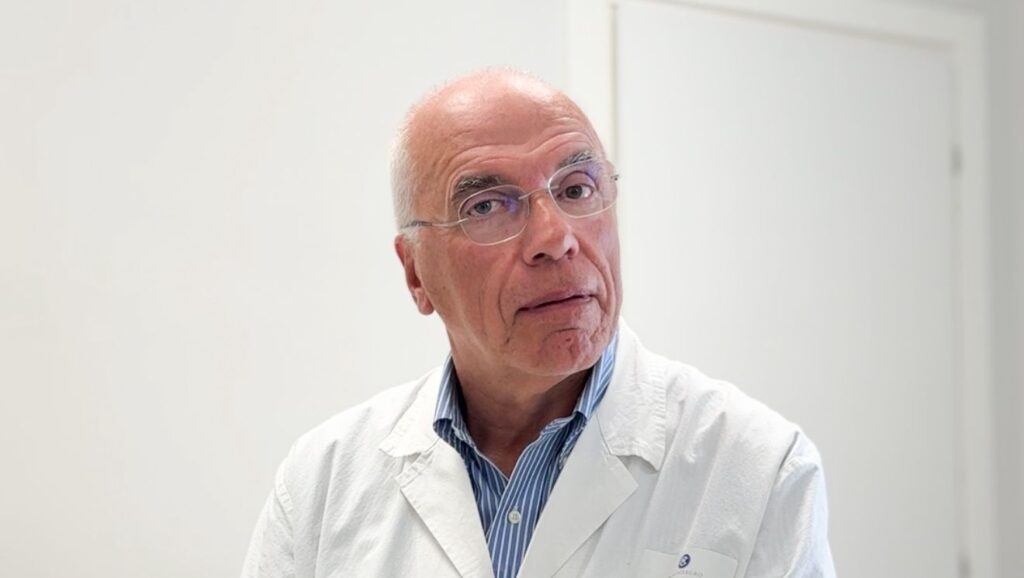

La prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari rappresentano una priorità assoluta per la tutela della salute. Poiché lo stile di vita e i fattori di rischio possono incidere notevolmente sulla funzionalità del cuore, diventa cruciale sapere quando e quali esami cardiologici effettuare. Per fare il punto su questo tema, abbiamo intervistato Gian Paolo Bezante, dirigente medico della U.O. Clinica di Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova e consulente del Servizio di Cardiologia di Montallegro.

– A chi è raccomandato un check-up cardiologico e con quale frequenza andrebbe ripetuto?

«Un check-up cardiologico può essere raccomandato a ciascun individuo, ma l’approccio e la sua frequenza dipendono dall’età e dal profilo di rischio cardiovascolare del soggetto. L’esame parte sempre dalla visita clinica: l’auscultazione, l’esame obiettivo e, soprattutto, la raccolta dell’anamnesi e delle abitudini di vita. Tutti questi aspetti servono a stratificare il rischio e a decidere quali test diagnostici integrare».

– Quali sono gli esami più comuni e a cosa servono?

«Il test più semplice e di base è l’elettrocardiogramma, che racconta la storia del nostro cuore ma non ha un valore predittivo. Può essere normale anche pochi minuti prima di un evento acuto, per cui non può essere considerato uno screening sufficiente. La misurazione della pressione arteriosa è fondamentale e il monitoraggio pressorio delle 24 ore permette di valutare il profilo pressorio diurno e notturno del paziente. La prova da sforzo ci fornisce informazioni sull’adattamento cardiovascolare all’attività fisica. Non è un test ideale per lo screening di un paziente asintomatico, perché ha una sensibilità limitata nell’identificare una singola lesione aterosclerotica. È più utile per la valutazione funzionale e per gli atleti».

– Quali altre tecniche diagnostiche si affiancano a questi test di base?

«L’ecocardiografia è un pilastro della diagnostica cardiovascolare: ci permette di valutare le dimensioni, l’anatomia delle cavità cardiache, l’aorta toracica e lo studio degli apparati valvolari. Consente anche di analizzare la funzione dei ventricoli e la presenza di patologie a carico del muscolo o del pericardio. Il monitoraggio elettrocardiografico sec. Holter (Holter ECG), invece, è fondamentale per la diagnosi di aritmie, ipercinetiche o bradicardiche. È particolarmente utile nei pazienti che hanno avuto svenimenti o eventi ischemici cerebrali, perché la scoperta di un’aritmia può indirizzare a terapie mediche o interventistiche».

– Ci sono esami di livello superiore per un approfondimento?

«Certamente. La cardioTC è un test di livello superiore che permette lo studio dell’anatomia coronarica e l’eventuale presenza di malattia aterosclerotica. È un esame molto utile per un paziente con un profilo di rischio alto, per esempio un cinquantenne maschio con familiarità per infarto, colesterolo elevato e che fuma. La cardioTC offre una fotografia precisa della situazione attuale del paziente, permettendo di prevenire un evento. Il risultato può indicare assenza di malattia, la presenza di placche che richiedono una modifica dello stile di vita e una terapia farmacologica, o una malattia multivasale che necessita di un intervento di rivascolarizzazione».

– Quindi un paziente asintomatico, con fattori di rischio, dovrebbe fare una cardioTC?

«Esatto, ma l’esame non è utile se non è contestualizzato in un profilo di rischio specifico. Se una persona di 52 anni non ha familiarità per cardiopatie, non fuma, ha uno stile di vita sano e un elettrocardiogramma nella norma, non ha bisogno di fare altro. Se invece ha un profilo di rischio alto, come un diabetico con più di 10 anni di malattia, la cardioTC andrebbe presa in considerazione. Questo esame ci dice se siamo a rischio e ci spinge a intervenire con un cambio di stile di vita e l’inizio di una terapia. La coronarografia, invece, rimane il gold standard per la definizione dell’anatomia coronarica ed è propedeutica a un’eventuale angioplastica».

– Quali sono le altre tecniche avanzate?

«La risonanza magnetica cardiaca (cardioRM) ha avuto un notevole sviluppo tecnologico, anche grazie all’applicazione di software con intelligenza artificiale. Permette una valutazione molto precisa dell’anatomia miocardica. La medicina nucleare, invece, è stata storicamente utilizzata per lo studio dell’ischemia miocardica e, sebbene non sia più la prima scelta per tutti i pazienti, è riservata a casi specifici, spesso associata alla PET. La PET, in particolare, è utile nei soggetti con un sospetto processo infiammatorio o infettivo di non chiara definizione».